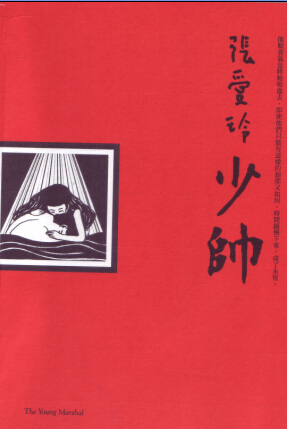

“恋爱与婚姻,是作者至此为止的中心题材”。这是傅雷先生1944年评价张爱玲小说时说的一句话,一句直到张爱玲(1920—1995)身后许多年之后还知根知底的话。用英文撰写的《少帅》(郑远涛译,台北皇冠文化出版有限公司2014年9月),继续并经典地重复着张爱玲热爱且钟情的爱情题材。

二十六的少帅陈祖望与十三岁的少女周四小姐,在三日一小宴五日一大宴的大帅的一次家宴上,不期而遇。于是一个已经手持重兵的少帅便与一位也许情窦刚开的小姑娘,演义了一出倾城之恋与旷世之恋。写两性的幽秘、缠绕,以及由此的不同恋爱和婚姻样式,这是张爱玲的拿手好戏与独门手艺,也许直到今天,中国作家都无法以之颉颃。“他(少帅)撩起她(四小姐)的前刘海,看她脸上被掩映的部分。她一动不动,迎风光裸着。他的手臂虚虚地笼着她,仿佛一层粉膜。她惘然抵抗着。他一定也知道是徒然”。这是少帅与四小姐的第一次肢体接触。“他把她拉到膝上。她低头坐着,感到他的双眼在自己的脸旁边发亮,像个耳墜子一样。他顺着气息将她吸进去”。这是少帅与四小姐的第二次身体接触。而且一个“把她拉到膝上”,也许也只有张爱玲才有这样的想象,也只有张爱玲才会这样写。由于年龄的悬殊,“他搂着她,腰间暖意像风中火焰一样拂拭她的背脊,使她诧笑。大红柱子映出蓝色的月光”;“每一阵抚摸就像悸动的心跳”。试想,一个二十六岁的军人与十三岁的少女肢体接触,会是一桩什么事件?惊世骇俗也好,惊天动地也罢。张爱玲才有这样的想象和想象的准确与细腻。“她不喜欢与他并躺在沙发上,但是这样可以久久凝视彼此的脸。只恨每人多生了一条胳膊”。张爱玲以无比小布尔乔的温婉,让这样一个有些不伦的爱情故事,具有它存在与生长的合理性,同时也让这样故事不至于太“色情”:“‘不行,还是疼’/‘我们今天要办完它’/恢复平静后,他们难得又可以假装能睡到天明。她诧异他睡着了”。这就是张爱玲的恋爱观和法则。重要的还有,张爱玲对恋爱婚姻中的女性的张望、期许,有着不一般的认知和洞悉。这在少帅与四小姐的第一次鸳鸯交颈后,有过一段莫明其妙的感慨: “他拉着她的手往沙发走去。仿佛是长程,两人的胳膊拉成一直线,让她落后了几步。她发现自己走在一列裹着头的女性队伍里。他的妻子以及别的人?但是她们对于她没有身份。她加入那行列里,好像她们就是人类”。对于一个只有十三岁的少女来说,这是女性天生的敏感还是女性从一开始就认识到女性在男性世界里的特殊地位。如此沉重的话题,在一个十三岁少女男欢女爱在场者的叙写,也许只有张爱玲才如此放肆与诡异。遥想《倾城之恋》里面的一段对白:“他看了看她的脸色,笑说:‘不说了,不说了。’他们继续走路,柳原又说:‘鬼使神差的,我们倒真的恋爱起来了!’流苏说:‘你早就说过你爱我。’柳原说道:‘那不算,我们那时候太忙著谈恋爱了,哪里还有工夫恋爱?’”。虽然两段场景完全不一样,但张爱玲对恋爱和婚姻的期许与思索却是异曲同工的。

如果,我们把《少帅》只当成张爱玲如《倾城之恋》、《金锁记》、《沉香屑第二炉香》等众多爱情小说中的一种,即使这部小说是张爱玲用英文未竟的小说,《少帅》也是值得我们期待的(因为,张的爱情小说具有了这样的品质)。但是,《少帅》却是一部历史小说,一部以张学良与赵一荻原型建构起来的一部历史小说。于是,这部小说的内核与叙事策略,将会受到与《倾城之恋》不同的审视和挑剔。虽然历史小说,不是以历史事件本身为中心,小说的本质依然是以人为中心,但是既然是历史小说,或者历史题材的小说,其历史本身的面貌以及在这一历史中的历史人物们的位置与表情,显然不能与完全虚构的事件和人物一样。即便历史题材小说里的历史及历史中的人物不能原封原样地还原历史,但是在这一特殊的历史事件中和特殊的历史人物中,他们毕竟有不一样的定位和表情。《少帅》就文本的容量看,无论是英文原稿还是汉语译文(英文原文不到3万,汉译不到5字)的这一文本容量,却让二十年代与三十年代中国现代史的重大事件,如孙文的共和、军阀混战、宋氏两姐妹的孙蒋姻亲、孙文迁葬、皇姑屯事件、德俄日对东三省及华北的影响等等,一古脑儿地被牵了进来。而且,不是作为时有时无时隐时现的背景,而是作为人物、人性及人物发展的重要“在场”。因为,在这一系列的事件里,都与张学良即《少帅》里陈祖望相关。《少帅》里的人物虽然各有其假名,而且据台湾学者冯睎乾考证,《少帅》的重要人物只有洪姨娘一人是虚构的,其他出场的人物都是历史人物。

也就是说,《少帅》里的所有大小人物,特别是大人物更与中国现代史的重大事件相关,或者说这些大人物包括少帅在内的都是那个时代的风云人物。试想,一个十三岁的四小姐与一个二十六岁已手握重兵的少帅相识相爱以及性事,不会与这些重大事件半毛钱都没有关系。事实上,《少帅》不仅没有回避,而且是把这些大事件都植进了少帅与四小姐的故事之中,即所有大事都是他们两人身边的事。第六章有这样一个桥段,说得是关于孙中山迁陵的事,即从病逝暂厝北平准备迁南京中山陵一事。先前四小姐还在孙夫人美丽还是她妹妹美丽的讨论,这符合十三岁少女对美人的好奇与羡慕,不过,故事中间展开的则是一桩大事件:“‘孙中山真是那么伟大的人?’/‘关键是他代表了共和的理想。辛亥革命时大多数人都不知道在发生什么事。可是到民国十三年,他们真的想要共和了。好比女人刚结婚的时候并不懂得怎能回事,后来才喜欢。你会吗?’/‘不知道,我又没结婚。’话一出口好便懊悔,仿佛在提醒他”。像这样重大事件,嵌入在一个手握重兵的二十六岁少帅与一个豆蔻年华的少女之间,突兀是显然的。情节与人物关系的支离,也是显见的。写男女之间的幽秘与纠缠,在若干时间里,于张爱玲,恐怕都无人出自左右。但对于政治和历史,张爱玲显然捉襟见肘!哪怕张爱玲为了写好这部小说,专门跑回台湾收集的素材,会见一些极想会见的人。最为奇怪的是,一个自己并不熟悉也不擅长的题材,为什么张爱玲会如此大动干戈,而且终老时也萦怀于心放不下来呢?一部抑长扬短且费时费精神的题材,为什么张爱玲会扭着不松手呢?无从知道。小说是小说,小说与历史、小说与政治,当然不可能完全的尘归尘土归土,有时也用不着去追究作家的政治态度还是国家观念。不过,当这些已经走进小说之后,当这些已经成为小说的重要构建时,作家的驾驭和作家的认知捉襟见肘却是明白的。

张爱玲其实是不具备叙写张学良那样宏大叙事的。就正如极具政治色彩的《色·戒》,如果仅从爱情小说,或者男女私情小说角度看,无论人物造型还是叙事的策略,以及情意的幽深,远不及《倾城之恋》等四十年代中期小说。

据台湾治张爱玲小说的冯睎乾称,《少帅》创作念头始于1956年,动笔于1963年,七十年代初停笔。本来,张爱玲想把这样一本涉及现代中国重大历史事件,以及这一重大历史事件中一双男女的极具传奇的故事,作为进入美国文学界的敲门砖或曰献礼作品(晚年的张爱玲对《少帅》耿耿于怀依旧牵挂),但由于多方面原因,终于只写了七章封笔而成为张爱玲的未尽作品。而且用英文也未见得可以妥贴地表达张氏小说的幽暗处。这当然不能不说是一桩遗憾的事。但究其原因,是否可以看作,张爱玲其实是不具备叙写张学良那样宏大叙事的。就正如极具政治色彩的《色·戒》,如果仅从爱情小说,或者男女私情小说角度看,无论人物造型还是叙事的策略,以及情意的幽深,远不及《倾城之恋》等四十年代中期小说。要不是李安在电影中放大了谍战的元素,我想读张爱玲的人,一般不会太去关注这部小说的。由此可以看到,作家其实是有局限的,再有才华的作家,面对不同题材、不同人物、不同理念、不同叙事策略,决不是万能的作家。事实上张爱玲在世时,《少帅》没有出版(或者没有达到美国小说市场出版的要求),也许也委婉地表达了这样一层意思。作为二十世纪中后期的一个汉语文学现象,张爱玲及张爱玲作品,台湾的六十年代、大陆的九十年代以降,则成为显耀的一个文化符号。这个文化符号的标的,即所向披靡!《少帅》新近在台湾的首印(说不准很快就会有大陆的版本),就是这一文化符号的再一次显灵。

张爱玲的小说重获新生或者返老还童,肇事于台湾的六十年代。原因大概有三:一、文学史家夏志清的介绍(夏志清在其《中国现代小说史》未成书前,1957年便以《张爱玲的短篇小说》为题在台湾现代主义滥觞的文学期刊《文学杂志》上,率先介绍张爱玲);二、台湾六十年代是台湾文学摆脱日治时代文学阴影步入自主文学的时代需要自己的偶像;三、张爱玲小说首次进入台湾是香港出版的《秧歌》(1954)与《赤地之恋》(1954),由于这两部小说的题材涉及到大陆新政后人性被扭曲的叙事,因为国共的对峙和海峡两岸的紧张,张爱玲被台湾误认为是反共作家而被接纳。也许,还应加上一条,由于张与胡兰成(《今生今世》1959年已在日本出版)的关系,更让张的小说之外涂上了一片绯色而招摇。事实上,张爱玲的小说在台湾生根并由此转战大陆,不完全取决于上面所述几个原因,从文学文本来讲,是因为张的小说“透露的技巧,与当时现代主义的风格有相互重叠之处”,重要的是,“张爱玲小说的精采”,不仅在于“有上海鸳鸯蝴蝶派的韵味”,而在于“能够把才子佳人的故事写得更残酷而苍凉”(语见陈芳明《台湾新文学史》上册)。这一美学上的判断,近似张爱玲小说四十年代初中期在日占上海大行其道时论家的判断。傅雷在评价《倾城之恋》时说“华彩胜过骨干”,并认为张爱玲的小说“微妙尴尬的局面,始终是作者最擅长的一手”,进而指出张氏小说“时代、阶级、教育、利害观念完全不同的人相处在一块时所有暧昧的情景,没有人比她传达得更真切。各种心理互相摸索、摩擦、进攻、闪避,显得那般自然风趣”(前文所举少帅与四小姐爱恋场景完全就是傅雷指出的场景)。又由于张氏小说大都涉及女性题材,因此,张爱玲在上海成名时是以女性解放的姿态展示的。这一主旨在上海时,张爱玲的友人如苏青、柯灵便以这一视角来肯定张爱玲小说。

张爱玲的小说,无论是女性题材还是美学趣味,都迥异于后来大陆五十、六十、七十年代的小说,再加上很难说得清楚的政治因素,由于八十年代中国的开放,四十年代在上海成名的张爱玲,经过台湾的换装与夏志清的捧场,款款地从海峡对岸(包括香港和美国)回到了大陆。而且,比台湾更盛,一发而不可收,隔三差五的就有介绍张爱玲的小说、生平、逸闻,一些学者也因此成了著名学者,张爱玲的小说及其研究差不多成了“显学”。整个文学界,乃至社会,大有“开坛不读张爱玲纵读诗书也枉然”之盛况。除了生前的遗稿包括《少帅》这样的未完稿,全部成了出版商与批评者的宝贝外,连身前的一些碎纸片都如获至宝,成为当下中国文坛的重要谈资。由此,张爱玲作为一种文化符号的存在与转喻,其艺术趣味和价值取向的如此看重,很难得说是一种正常的文学生态。