2016年12月22日,上海,大世界門口車水馬龍。澎湃新聞記者賈茹圖。(資料圖)

原標題:上海大世界游樂場“重開”:現代中國一百年的見證者

承載了幾代上海人回憶的上海大世界游樂場,于12月28日以“上海非物質文化遺產展示中心”的新身份復業試運營,重新向市民開放。這座全國重點文物保護單位,將時隔13年后再度向世人敞開懷抱。

明年2017年,正是大世界游樂場建成一百周年,在這一百年間,大世界幾易其主,甚至幾易其名,幾乎見證了現代中國的整個歷程,同時也見證了一批名人的來去。“中國第一俱樂部”可謂名不虛傳,如今重開,足以使好奇者一飽眼福。

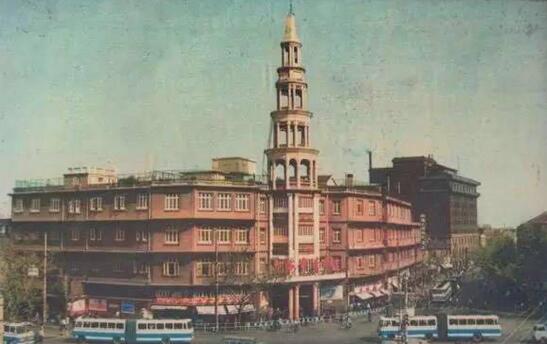

上世紀80年代的上海大世界(青年宮)。(資料圖)

1917年的“世界之窗”

1917年7月14日(法國國慶節),上海大世界游藝場在法租界盛大開幕。創辦人黃楚九有著多年的游樂場設計和經營的經驗,大世界很快就因其巨大的規模,豐富的表演內容以及超前的運營理念而獲得“中國第一俱樂部”的美譽。

大世界游樂場并非像咖啡館和電影院那樣是純粹舶來的產物,它綜合了茶肆酒樓飲食消費,以及廟會與私家花園的視聽游藝等諸多功能,幾乎以城市綜合體的形式,囊括了當時幾乎所有可能的娛樂方式:(“大世界游樂場”)設劇場多處,演出各地戲曲、曲藝,中外歌舞音樂,古今雜技魔術、木偶、皮影、氣功、武術,日夜放映電影,并有各類體育、智力游藝活動室。附茶室、餐廳、旅館、小賣部、服務處等。每天天中午十二點開門(星期日從上午九點開門),門票兩角大洋,游客可任意去各劇場和游藝室,直至午夜十二點止。(《中國戲曲志·上海卷》)

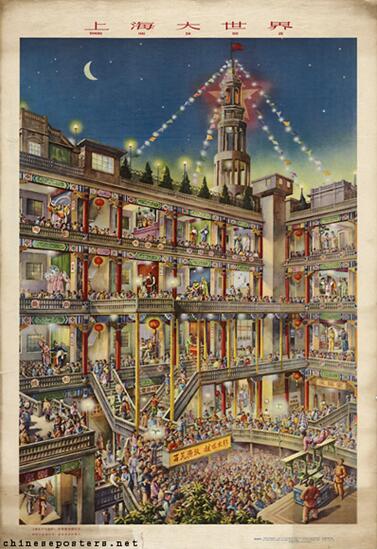

上海大世界海報。(資料圖)

1917年的兩角錢,換算成現在的人民幣價格,大概是28元。28元可以玩一天,比較起迪士尼、海洋公園等主題性游樂場,其實是相當劃算的。這也是為什么大世界當時吸引了幾乎全上海的時髦男女前來游玩,而后甚至輻射到全國。“不到大世界,枉來大上海”的美譽也是從此而來。

如果用一個詞來概括這則廣告中的大世界游樂場:“包羅萬有”無疑是恰如其分的。這似乎也是黃楚九有意為之,這則廣告展示的內容與大世界游樂場的名稱是相符合的,所謂吃喝玩樂,應有盡有。而且這些節目和設施有一個顯著的特點就是中外兼備,如果說鴛鴦池、金鯉池與大觀樓、四望臺等還屬于相當中式的建筑形態,那么屋頂花園、商場、西餐館、中東茗寮等就是典型的舶來品了。此外就表演而言,外來的影戲以及日本魔術自不必說,就單純本土的表演來說,不僅南腔北調,雜糅共處,還有著京劇和文明戲同在之景況,這樣的安排甚至帶有“拼貼”(collage)式的展示效果,有著共時性和歷時性的雙重特色。與其說大世界是一個游樂場,不如說是一個表演的博物館,不僅有著游樂的功能,更有著一種集中展示的效用,這也代表了其時中國人的某種世界主義(metropolitanism)的傾向。很容易讓人想起巴黎拱廊街以及倫敦水晶宮那樣將世界性的風格容納在一個單一空間內的建筑形式。而紀念碑、廣場(如擁有的四河噴泉羅馬納沃納廣場)等都有著這樣的類似功能。

大世界的建筑結構相當特別,整體而言,作為一個三層建筑,并不是層與層封閉的,而是相當開放的。其結構比較接近體育場,其中心位置(一樓)是游樂區和“共和廳”:可設宴至五十席之多,并有文明結婚臺最合結婚之用,妙在屋中并無廳柱,尤覺軒敞異常。而在二樓和三樓的觀眾雖身在另外一個表演空間,但隨時能夠趴在欄桿上看到中心區的表演內容。在環形建筑一側:有“大觀樓”,高凡五層,可見全園勝景;又有‘四望臺’,登臺四望,跑馬場等俱在眼前……“大觀樓”其形狀如寶塔,但裝飾細節確有一些西洋風格,巴洛克式的曲面結構,可謂中西雜糅。就其內部布局而論,一樓也就是底層,除共和廳之外主要是兩個劇場,一個劇場輪演文明戲、滑稽戲和魔術,一個劇場輪演京劇和電影。二樓是雜耍臺和評彈臺;三樓是頂樓,主要是樂器表演和露天電影放映場,而露天花園供人休息。

其實就其游樂場的設計結構來說,主要是游樂設施在中心位置,而看表演的區域則在圓周位置或在樓上,這也是根據表演內容適宜落座而游樂需要空間的需要而確定的大致結構。

大世界本身就是一個小型的微縮世界,甚至還有自己的報紙《大世界報》,有一批活躍的文人活躍期間,比如上海通俗文學的聞人孫玉聲等人,而小字輩的陸澹安,施濟群等在此踏入文壇,后來更是與中國早期電影業的奠基有著深遠的聯系,可以說,許多電影人與電影的第一次親密接觸就是在大世界。

百年中國的見證者

大世界的創辦者黃楚九,原來是個土方郎中,憑著靈活的頭腦,善于使用廣告的手段,在二三十年代的上海在西藥、娛樂、煙草、金融等行業中,是風云一時的人物。他經營的中法藥房當時是上海最大的藥房之一,他還是中國保健品業的先驅,旗下的艾羅補腦汁、百齡機風靡上海,他還創辦過煙草公司,開設過銀行。早在1912年,黃楚九就開始涉足娛樂業,當時他開辦了中國第一個室內游樂場樓外樓,位于浙江路新新舞臺的屋頂上。而后他又和上海灘的地產大王經營三合伙開了新世界,獲得成功。后來經營三去世,黃楚九和新世界的其他股東特別是經營三的遺孀出現矛盾,黃楚九被迫退出了日進斗金的新世界。一是游樂場的確賺錢,二也是為了爭口氣,黃楚九謀劃成立大世界。

1931年黃楚九去世,旗下日夜銀行在擠兌風波中倒閉。是年黃金榮憑自己的勢力,以“榮記勝利公司”名義, 只用了帳面上的70萬元,便把大世界盤了進來。大世界進入黃金榮時期,在這一時期大世界依然很繁榮,但是由于管理有黑社會背景,導致打架斗毆很多,且劇場內軟性色情的內容很多,風評急轉直下。

1954年7月2日,上海市文化局奉上海市人民政府陳毅市長令:“查私營大世界游樂場,經營腐敗、內部混亂,對廣大人民群眾的文化生活為害極大。特令你局迅予接管,并進行整頓。”大世界由上海市文化事業管理局接收以后,游樂項目發生了根本性的變化。非戲劇類項目比如曲藝節目、游藝項目等漸漸地在大世界消失了,大世界的演出場子主要為電影場、京劇場、戲曲場、滬劇場、木偶場、淮揚場、滑稽場、歌舞雜技場、錫劇場、越劇。娛樂成分漸少,教育成分漸多。

1955年上海大世界游樂場一度改名為人民游樂場。然而由于反對聲音很多,1958年又改回大世界之名。

五十年代文化局安排本地劇團輪番到大世界,使上海大世界又進入了一個輝煌時代:平均每天在12000人左右。在高峰時期,大世界限量發售門票15000張,保證在大世界內的游客數不超過15000人。

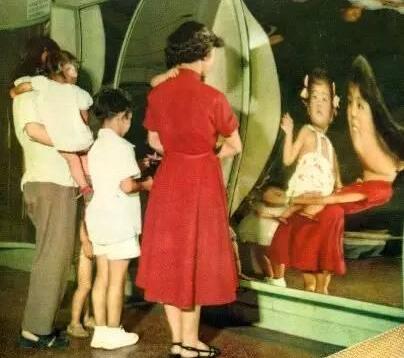

上海大世界著名的哈哈鏡將得到保留。 (資料圖)

“文革”開始后,“大世界”的三字招牌被拆除,改為“東方紅”。而在大世界已經服務了五十年的哈哈鏡,因“歪曲勞動人民形象”的罪名也被移除。之后,大世界關閉,一度改為外貿倉庫。1974年,被更名為上海青年宮,其功能與其他文化宮無異。

1987年,重新恢復“大世界”之名,全面對外開放。此后組織的活動形式已有了比較多的改動。幾十年前的游藝活動可能已經跟不上普通民眾的要求了。其間舉辦“大世界擂臺業余節目主持人大獎賽”,每周六的“誰的歌聲最美”的活動,再加上大世界基尼斯擂臺賽,構成市民互動性很強的王牌節目。上海基尼斯紀錄五花八門,大都是普通平民的絕活。而把對世界紀錄的挑戰行為演變為大世界內的游樂項目,不僅吸引了大批觀眾,同時還保證了節目的來源。上海大世界基尼斯紀錄在大世界里設有一個展覽,還組織了“大世界基尼斯名人表演團”,經常邀請一些紀錄保持者到大世界里進行表演。與電視媒體的互動也很多,如央視的“綜藝大觀”就時常與大世界基尼斯有著互動。

雖如此,依然不能阻止九十年代末大世界的衰退趨勢。2003年大世界因SARS事件宣布停業,但事實上經營狀況早已經出現了問題,于是一關就直到今天。

大世界與愛情故事

大世界這個神奇的地方,是無數時尚男女與藝術家流連的公共空間,在其百年的歷史中,也曾成就過許多名人與姻緣。如孟小冬與杜月笙,顧傳玠與張元和。

孟小冬與杜月笙。 (資料圖)

“冬皇”孟小冬是在大海大世界打出名堂的。1916年,出身戲劇世家年僅9歲的孟小冬,在上海哈同花園首次登臺演出堂會戲《烏盆記》,當時便有行家將其列入童伶中的杰出人才。

因為明清時代對于“優伶為娼”的禁忌,女人不能登臺演戲。再加上古代強調男女授受不親,誕生在乾嘉之間的京劇,其科班更是不收女徒弟。戲樓也不能接受女客人。明清女性看戲大略只能在家看堂會,連劇本都是不能讀的,林黛玉看《西廂記》已經是非常叛逆的行為了。因為早期女性不能登臺,京劇遂發展出獨特的男旦藝術,所謂男旦,亦即乾旦(乾為陽,坤為陰)。四大名旦梅蘭芳、尚小云、程硯秋、荀慧生皆為男性。女扮男裝則出現于光緒年間,當時京滬等地全部由女性組成的戲班被稱為髦兒戲,是比較低級的演出形式。隨著現代話語的傳入,舞臺上男女共演的局面開始出現。

1919年,12歲的孟小冬隨王家髦兒戲班到無錫的新世界屋頂花園演出。先后演了四個月,連演130場,小小年紀就成了戲班的主角,家里的頂梁柱。1919年底,原本在城隍廟勸業場“小世界”唱戲的孟小冬被“大世界”游樂場的老板黃楚九發現,重金挖了過來。

孟小冬年紀雖小,但她天生一副不帶雌音且洪亮的好嗓子,又練功刻苦、悟性極佳,很快就小有所成。學唱孫(菊仙)派老生,作為女老生,很快就成了名。“大世界”的舞臺原來稱為“小京班”舞臺,孟小冬來后成為頂梁柱,演出團隊改名為大京班,劇場名字也改為“乾坤大劇院”,意指男女同臺演出的特色。而這種特色也是一種現代潮流。

孟小冬在大世界時期,積極向劇團的粉菊花前輩學藝,功力漸進。有趣的是粉菊花后來在香港開設了春秋戲劇學校,教出了林正英,楊盼盼以及尊龍等著名演藝人物。

有意思的是,孟小冬在城隍廟勸業場“小世界”的時候,劇場股東就是杜月笙。在大世界演出期間也是時常捧場。因緣際會,三十年后,二人結為夫妻。

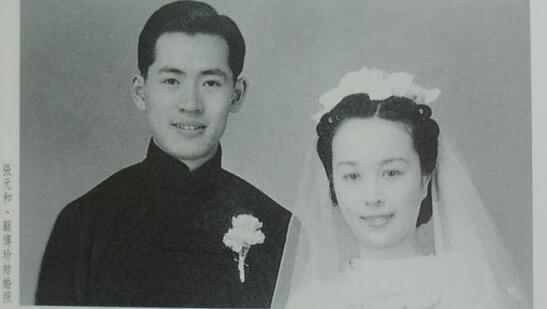

顧傳玠與張元和。 (資料圖)

上海灘有一個大戶人家,家中四位“千金”都在上海灘聞名遐邇,那就是張元和、張允和、張兆和、張充和。張氏四姐妹的祖上是合肥大戶人家,曾祖父張樹聲在淮軍中的地位僅次于李鴻章。父親張武齡是民初開明教育家,創辦樂益女中。張氏四姐妹才情出眾,婚配亦常為后人所津津樂道。張允和的丈夫是語言學家周有光。張兆和的丈夫是作家沈從文。張充和的丈夫是漢學家傅漢思。 1929年,張元和與二妹張允和在上海光華大學讀書,大學里愛好昆曲的女同學自發組織了一個曲社,請童伯章教授教昆曲。童教授教的是《牡丹亭·拾畫叫畫》。當時,大世界正在上演《牡丹亭》,戲中人柳夢梅由昆曲傳字輩名小生顧傳玠扮演,但戲只演到《冥判》,不見演《拾畫叫畫》。張元和與二妹同其他女同學一起,寫了一封信給顧傳玠,請他表演《拾畫叫畫》。沒過幾天,竟有了回音,顧傳玠同意在大世界表演《拾畫叫畫》。

顧傳玠應約演出的一出《拾畫叫畫》,在張元和心中留下了深刻印象。從此后,張元和與三位女同學幾乎每個周六和周日都去看戲。

后來,顧傳玠在儒商嚴惠宇的資助下棄伶求學,8年后出任上海大東煙草公司副經理,得以和張元和女士攜手相伴喜結連理。

結語

大世界這樣一座活的博物館,曾是海上繁華和異邦逸樂的綜合體,承載了萬千國人對于現代與西方的想象。如今繁煙散盡,成為了文化遺產的陳列館,它的通俗娛樂使命與市井屬性,也就真正告一段落。屬于它的現代中國的一百年已經結束,而即將展開的是一段新的未知旅程。這座比迪斯尼更早的娛樂綜合體與世界公園,在二十一世紀的今天,值得我們駐足流連。