市區重建局行政總監韋志成表示,政府日前宣布將毗鄰「小區重建新社區」、位於庇利街末段一幅現時用作臨時停車場的用地,撥予市建局發展。這代表一個契機,可透過市區更新加強土瓜灣內陸地區與海濱空間的連接和暢達性,並以多元發展令海濱一帶更具活力。

韋志成在網誌中表示,「小區重建新社區」內大部分項目的工程已展開,預計在未來2至3年陸續落成,將會是市建局在區內最早完成的大型項目,為構建「東維港灣區」規劃率先垂範,起動效益。

「小區重建新社區」原址由密密麻麻的舊樓群組成,缺乏綠化空間。

首次引入「總體設計要求」

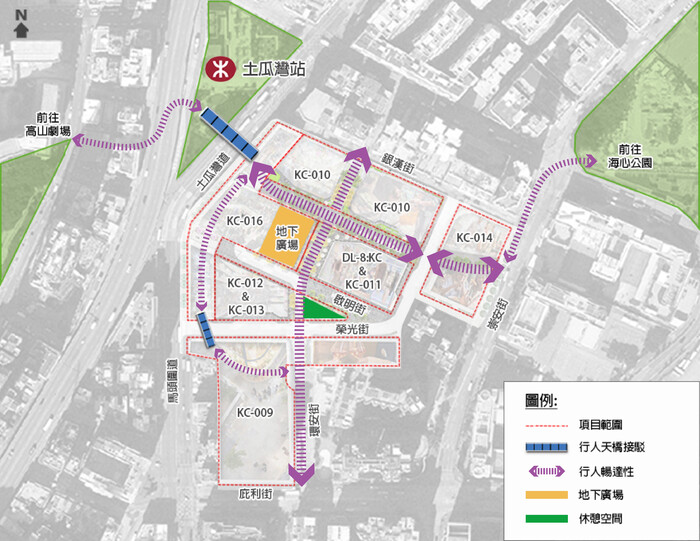

韋志成指出,市建局自2016年起採用「小區發展」模式處理土瓜灣舊區更新,將區內8個毗鄰的重建項目透過系統性規劃,重整土地用途,提升行人和道路網絡,加強小區內外的連接與暢達性;同時增加綠化和公共休憩空間,並優化小區景觀,以一體化設計構建全港首個「小區重建新社區」。

該區次引入「總體設計要求」,在市建局團隊統籌下,中標的每一家發展商均需配合相關設計要求發展其項目。在「總體設計要求」的四個範疇中,促進「小區重建新社區」內、外的連接,以及景觀的一體化設計,所佔比重較大。

團隊將原本為單線行車的鴻福街改劃為步行街,兩旁加以美化和綠化,令小區在更新後,成為一個暢達易行、宜居和充滿活力的新社區。

五大工作優化行人和交通網絡

韋志成提到,在優化行人和交通網絡、提升步行環境及加強暢達性方面,包括以下五項工作:

(一)新建築物整體後移,擴闊行人路。在庇利街、崇安街及土瓜灣道等主要出入口,將提供寬度不少於8米的行人路;環安街、銀漢街和榮光街的行人路寬度亦達3.5米至5米,是原有行人路(約1.5米)的兩至三倍。

土瓜灣「小區重建新社區」新建的建築物將從路旁後移,令行人路更「闊落」,為市民提供更安全和舒適的步行環境。

(二)將車路改劃為行人步道,將原本單線行車的鴻福街改劃為寬15米的步行街;另開闢一條南北向、寬15米的全新行人步道,與鴻福街步行街形成「十字型」交匯,並在步道兩旁進行美化和綠化。

(三)「小區重建新社區」將興建兩條行人天橋,加強新社區各項目之間的連接,並提升與周邊公共交通網絡及海濱空間的連通。

「小區重建新社區」將興建兩條行人天橋。

(四)開闢全新行車路,拆卸部分舊樓群後,開闢一條由環安街延伸至榮光街及啟明街的全新車路,連接馬頭圍道。

(五)興建首個共用停車場,實現人車分隔。「小區重建新社區」將設有三個停車場,合共提供超過600個私家車泊位,當中約500個給予發展項目內的住戶和商戶使用,餘下約100個為公眾車位,便利駕駛人士前往小區和周邊一帶。其中,在鴻福街/銀漢街發展計劃(KC-010)將首度規劃興建一個由6個發展項目共用的停車場,從而減少每一個項目各自在地面開設停車場出入口的需要,釋放更多空間擴闊行人路及減低人車爭路帶來的風險;駕駛者亦可以從共用停車場的地下連接通道,往來毗鄰KC-016項目的停車場,減少車輛在地面行駛,實現人車分隔。

廣植超過100棵樹營造「林蔭大道」

市建局要求各發展商在園境設計中加入綠化元素,除原址保留部分樹木外,整個「小區重建新社區」將種植超過100棵樹木,數量以倍數增加,以營造「林蔭大道」效果,並提供超過4300平方呎的休憩空間。

土瓜灣「小區重建新社區」位處整個土瓜灣道路網的中心,擔當樞紐的角色。

社區內的公共地方和街道設施(如地磚、街燈、座椅、指示牌和垃圾箱等)將採用統一設計,塑造小區獨特個性;行人步道兩旁的商舖以「小街小舖」為設計特色,店面統一設計標準以加強整體美感。步道兩旁亦預留空間設置露天茶座及藝術裝置;新建的地下廣場將為團體舉辦小型文娛活動(如音樂表演)提供場地,成為社區聚腳點,加強凝聚力。

韋志成:退休後仍以市民身份支持市建局項目

韋志成提到,早前展開的「土瓜灣海濱研究」初步構思利用靠近庇利街的一方,興建公眾休憩空間並與海心公園範圍連接,以庇利街為骨幹構建「橫向」綠化行人連接路,方便市民從土瓜灣內陸西面經「小區重建新社區」、庇利街用地和海心公園直達海濱。

市民可從「小區重建新社區」的西面,經過小區再沿庇利街用地,直達海心公園及土瓜灣海濱空間。

庇利街用地亦有利海濱走廊「縱向」發展,與海心公園連接後,發揮更大的規劃裨益,可提供多元活動、促進人流,將活力由庇利街用地、海心公園、土瓜灣海濱長廊,一直向北面延伸至市建局明倫街/馬頭角道及土瓜灣道/馬頭角道發展計劃擬建的廣場空間和海濱長廊,為東九龍延綿海濱長廊創造有利條件。

他指,「小區重建新社區」仍有不少工作需推進,包括籌備土瓜灣道/榮光街發展計劃(KC-016)的招標工作。「小區重建新社區」的市區更新規劃、「東維港灣區」的概念,均需要有宏觀的規劃,有勇於創新的思維,並依賴社會一眾持份者支持和積極參與、多方協作,才能共同締造。他雖快將離任,但退休後仍然會以市民的身份,支持相關項目發展。(記者 宋小茜)