香港農業項目「大地與我」團隊2019年從菲律賓國際稻米研究所與美國種子庫(USDA)取得33個香港本地稻米種子,於大埔林村龍丫排種植,全部成功復育。團隊表示,未來會嘗試穩定品種,與更多農夫合作,同時亦想與食肆或從事食品開發人士構思如何令有關稻米製作得更美味。

「本地稻米紀錄計劃」記錄主任王韶昀(左)和農場經理袁易天。

「本地稻米記錄計劃」農場經理袁易天介紹,香港本地稻米的歷史可追溯到清軍入關時期。鄭成功在明朝滅亡後攜大明餘部遷往台灣固守。為了切斷清朝人民和明鄭王朝的聯繫,清朝皇帝頒布「遷界令」命令沿海居民向陸地內遷,香港在內的沿海地區人口稀少。後來沿海地區復界,部分客家人遷到香港,並攜帶稻種到香港耕種,香港稻米品種得以傳播,稻穀亦當作貨物用來交易。由於上世紀60年代香港人口增長至100萬人,為解決糧食供應問題,港英政府從越南進口白米在香港種植,把香港的稻米樣本送至越南稻米研究中心儲存,而原居民的稻米則失去原有市場競爭力和交易價值,60至70年代期間,農業活動中種植稻米的比率斷崖式下跌,取而代之是農民種植更有經濟價值的蔬菜。香港稻米供應逐漸依賴於進口,部分稻米品種亦消失在香港的土地上。

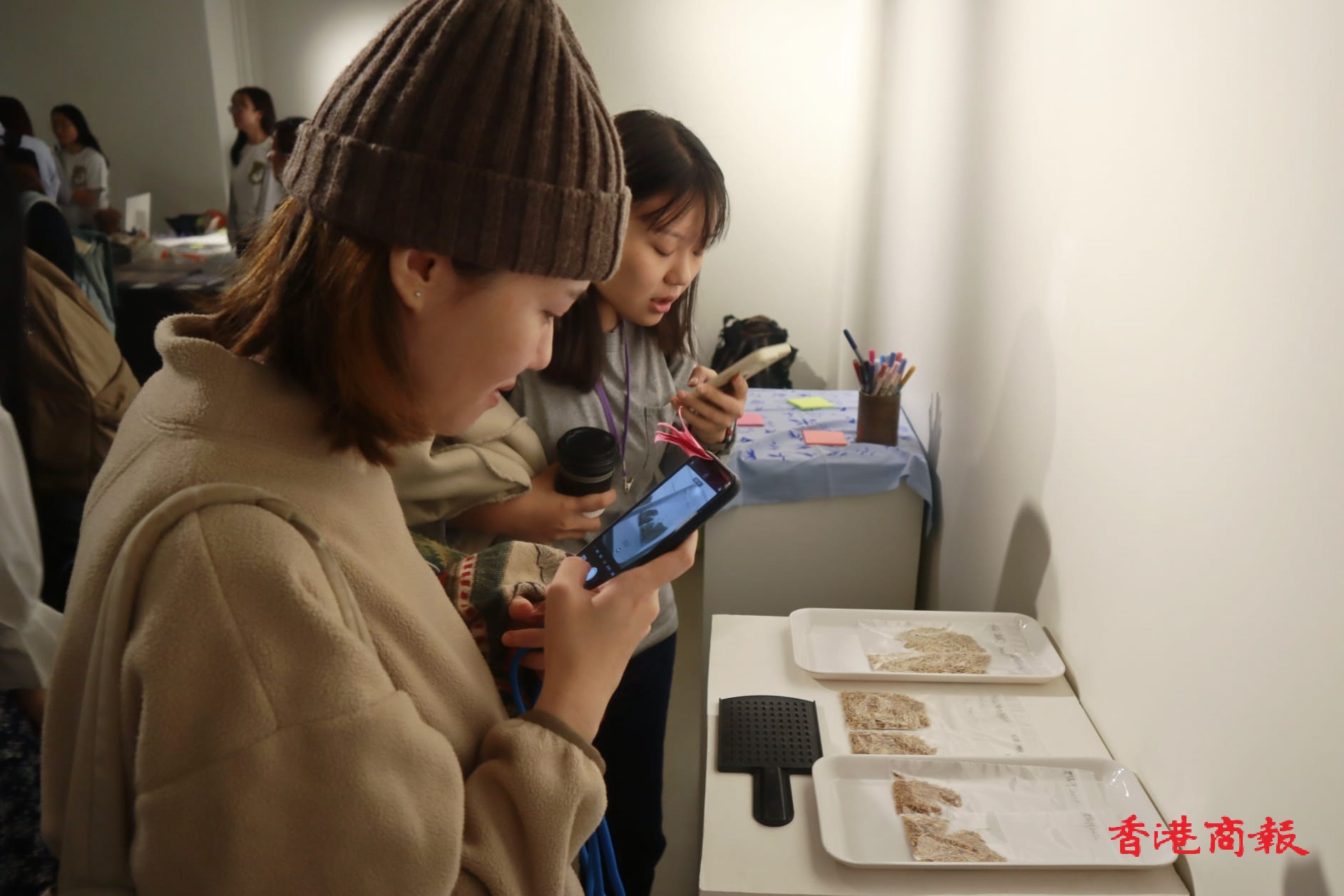

市民拍攝計劃內一些稻米。

袁易天表示,現在稻米大多依賴於進口,因此香港稻米復育的重點不是創造貨幣價值或者以本地米供應本地市民食用,而是「培養稻米」行動本身的意義。一方面,香港復育的33種稻米是歷代農民精心篩選下來,稻米基因十分豐富,具有育種和研究價值;另一方面,復育稻米意在重新建立「香港米」的概念,讓普通群眾亦能學習到屬於香港的稻米知識。至於林村龍丫排種植的33種傳統稻米基本上都適合香港種植,惟現時種米的地方條件不是很理想,微氣候條件比較惡劣,故米的表現不是太出色,假如放在元朗某些地方耕種,表現可能會更好。

「本地稻米記錄計劃」計劃經理方韻之稱,團隊很重視文字記錄和發布工作,很希望由現時開始書寫關於香港稻米歷史和記錄,讓日後有興趣人士能找到相關資料,並會進行社會參與部分。

市民觀賞計劃期間拍攝的照片。

經過提純和育種,團隊挑選出較有潛力的品種。「本地稻米記錄計劃」記錄主任王韶昀介紹,漁農處有寄一些貯存種子至外地,主要是菲律賓國際稻米研究所與美國種子庫(USDA),經對比清單後發現兩個品種——「老鼠牙」和「絲苗」。當中,「絲苗」出現大量變異,2021年早茬米粒變大,穀殼變白,同年晚茬發現特遲開花的植株,2022年晚茬更發現矮化植株。其中一款「絲苗」暫時名為「絲苗C」,植株矮、分蘖多,比傳統品種倒伏機會大減,米粒口感則接近現代米。他解釋變異可能是由於當年收集種子前已出現雜交情況,所以經幾代培養,有部分隱性特徵開始顯露,另有可能在其試驗米田出現雜交,而「絲苗C」只是暫時名稱,歡迎市民前往「大地與我」社交平台為新米種改名。另一款具潛質的本地米種名為「遲花絲苗」,植株高、早晚茬表現一致,最嚴重違兩個月開花,支幹再生能力強,米粒口感同樣接近現代米。(文字/記者 唐信恒、實習記者 邱之璘 圖片/記者 馮瀚文 攝)

頂圖:團隊從菲律賓國際稻米研究所和美國種子庫取得本地稻米品種,並在大埔林村龍丫排培育。