極具爭議的美國「大而美法案」獲得國會通過,總統特朗普形容取得非凡勝利,會令美國再次偉大。事實是否如此,有待時間證明。的確,企業盈利普遍可望受惠於法案刺激,但代價是美國財赤及債務勢必進一步惡化,甚而可能成為美國國運的轉捩點,以及成為全球政經格局的轉折點,其外溢影響必須引起包括本港在內的環球市場高度關注。

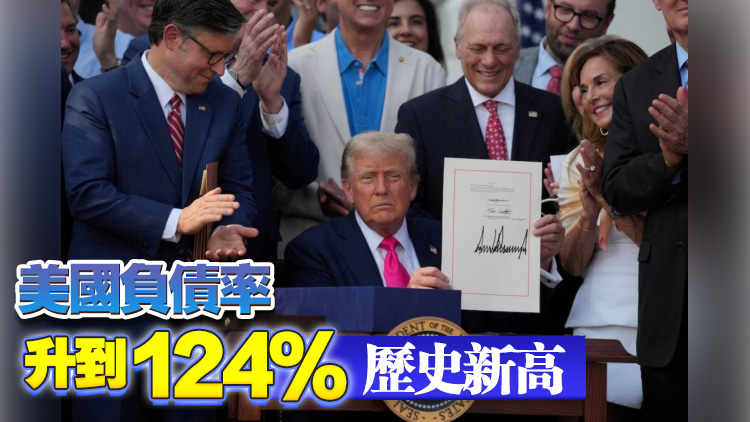

「大而美法案」共涉940頁,既有減稅措施,亦有削減開支招數,不單調低企業稅和增加國防開支,亦會取消綠色補貼和扣減醫療補助等,對經濟社會特別是財政的影響十分複雜。獨立的國會預算辦公室針對新修訂通過的法案進行評估,預測美國未來十年年均經濟將受惠實質增長0.5個百分點(即使對關鍵的全生產要素提振作用微乎其微)。畢竟,任何擴張性的財政政策,總會帶動需求及利好經濟,但同一時間也必然加重政府財政壓力,外界便正是聚焦於此。評估並指,單計法案影響,未來十年將令美國財赤暴增2.8萬億美元,這是在特朗普上任前預估的2.2萬億美元基礎上額外再增,而當前美國赤字率已創出非戰爭時期的新高6.7%;至於負債,美國國債規模目前已超過36萬億美元,即相當於GDP的117%,法案將額外再增3.4萬億美元,以至負債率升到124%歷史新高。同期,僅是償還債息,已涉4400億美元。

有人把「特朗普經濟學」跟「列根經濟學」相提並論,後者正是透過減稅令美國經濟實力更上層樓;然而,兩者背景並不一樣,故對財赤負債的承壓能力亦恐不同——列根上任時美國財赤率低至不足3%,負債率更低至30%。因此,除了政界爭議激烈外,市場亦早針對這種罔顧財政紀律的「大水猛灌」措施用腳步投票——美元自年初高位已累挫約12%,美債同樣面臨拋售潮,多個調查均顯示美元美債的儲備角色正在消退。

特朗普無疑正拿美國經濟甚至國運來作「豪賭」,其背後底氣來源,無疑來自美國霸權地位,認為市場總會買美國的帳;然而,一來市場已對美元美債抱有懷疑,二來特朗普一手打響的關稅戰,也不見得其霸凌策略十分奏效。下周三所謂「對等關稅」的暫緩限期將會結束,但三個月來所促成的貿易協議寥寥可數,包括作為最主要貿易夥伴之一的歐盟亦未就範,以至特朗普昨日不得不廣發「關稅信」再次施壓,威脅若無協議就會再增關稅。如果說,關稅戰的目的是為了引導產業和就業回流,則提高關稅只屬手段,最終目的為逼使對方減關稅;若限期前無法達成關鍵協議,這不單是特朗普關稅戰的重大挫敗,更是嚴重高估美國地位及談判籌碼的一個反映。

「大而美法案」和「關稅戰」疊加一起,到底會把美國帶向何方?無論如何,均須密切關注相關外溢影響,香港也必須做好相應準備。短期內,或可把握美國需求增加契機;中長期而言,更須順應「去美國化」所衍生的產供鏈重整和資產重置潮等機遇。過去有曰「美國打噴嚏,全球都感冒」,不過今非昔比,經濟格局已發生變化,尤其在重心西向東移之下,香港一方面要積極融入國家發展大局,另方面要深化國際交往合作,特別是加強與東盟、中東等新興市場的聯繫。立於變局,必須識變應變求變,方能開創一片新天地。(香港商報評論員 李明生)