在紅海灣,清涼的海風伴有咖啡香,五彩斑斕的牆繪成為鄉村的風景線;在長沙灣服務區,兩條「藍鯨」火爆全網,非遺、美食、文創、商圈應有盡有;在龜齡島,有趕海的尋寶體驗,有溫馨的篝火晚會,有舒適的海景民宿……城鄉風貌的「顏值」提高,讓美麗環境轉化為美麗經濟,這些高效精密、示範引領、群眾有感的標桿項目,正是農文旅交融共舞的「汕尾實踐」。

汕尾的農文旅融合發展,並不是簡單的資源堆積疊加,而是讓農業、文化和旅遊等產業進行有機組合,讓它們相互滲透、相互交融、相互賦能,從而實現「1+1>2」的長尾效應。

城市形象的新提升,促進了社會環境、營商環境的優化,也招引來了「金鳳凰」。汕尾借勢推動文旅產業全新發展,吸引了旅遊基礎設施投資超100億元。

紅海灣「咖啡一條街」

「服務區」變「旺景區」

打造「交農文旅商」融合發展示範區

作為粵港澳大灣區進入粵東地區的首站,長沙灣服務區是粵東唯一一個融合海洋地域文化的服務區,以海洋文化為核心構建多元業態,打造集休憩、餐飲、購物、旅遊、集散等功能於一體的濱海休閒特色服務區。它既是服務區,更是人們心中的「景區」,更是汕尾的「交農文旅商」融合發展的示範區。

走進長沙灣服務區,最亮眼的莫過於兩條騰躍而起的「大藍鯨」。而其中的設計理念、建築用料、施工規劃等各個方面,汕尾都抓得很細很緊,也因此抓住了「流量密碼」。

據統計,長沙灣「交農文旅商」融合發展示範區最高峰日均停留遊客達9萬餘人次,帶動周邊10個村實現集體經營性年總收入增長90%,數據的背後是汕尾「西承東聯橋頭堡、東海岸重要支點」全新發展定位的生動實踐,通過「交農文旅商」的有機結合,為「百千萬工程」高質量發展樹立典型示範。

「網紅打卡點」——古堡咖啡

「咖啡街」變「網紅街」

紅海灣「四大模式」賦能美麗經濟

走進紅海灣「咖啡一條街」,五彩斑斕的牆繪映入眼帘,最亮眼的莫非那條「夢幻藍鯨」。成排的咖啡店各具特色,「沖浪咖啡」「浮日咖啡」等品牌也深受年輕人追捧。

2024年,紅海灣「咖啡一條街」營業額達到1100多萬元,比往年同期翻一番,新增就業崗位100多個,吸引人口回流3000多人,帶動附近紅坎、水龜寮等4個村集體收入增長30%,數據的背後離不開紅海灣農文旅融合發展的「四大模式」。

——「強村公司+資源整合」模式,實現「資源產業化」。依託得天獨厚的濱海旅遊資源和區位優勢,紅海灣將昔日的養殖池、廠房改造,推進城鄉風貌提「質」增「顏」,結合鄉土風貌和地方特色探索新模式、新材料、新工藝,進一步優化資源整合,使得其中的改造成本大大降低。

——「浮日揚帆+創業帶動」模式,實現「品牌市場化」。紅海灣大力開展「浮日揚帆」計劃,探索「區投控公司+社會資本+村集體」的合作模式,推動國資國企保值增值、社會資本做優做活、村集體收入倍增。比如,紅海灣創新打造青年創業聯盟,聘請創業青年當「鄉村CEO」,帶動培育出浮日隱地、落日沖浪、古堡咖啡等一批「網紅打卡點」,實現品牌市場化。

其中的典範就有農村職業經理人劉德江,他以「咖啡+文旅」模式激活鄉村經濟。2020年,他從廣州回到家鄉,改造廢棄養殖場、破舊潮汐發電站、無人打理民房等,打造了「浮日隱地」「古堡咖啡」「浮日灣」「浮日號」等休閒空間,其中「浮日灣」文旅微綜合體開業當天火爆出圈,接待遊客超8000人,賣出咖啡超3200杯,實現「一天賺12萬」的營收戰績。

——「公益鋪開+微利平衡」模式,實現「項目效益化」。海邊街建設離不開外立面彩繪及藝術裝置燈光項目,其中創新謀劃「公益+微利」項目44個,總投資58.38億元,打造區街村現代化樣板。

突出公益項目是關鍵點,依託央企牽頭、國企跟進、民企參與、群策群力的戰略思維,紅海灣圍繞農房風貌管控、人居環境整治、綠美生態建設等重點任務,謀劃公益性項目30個,累計完成房屋外立面提升986棟(約13萬平方米)、牆面藝術彩繪94棟(1.5萬平方米),打造公園1個(3萬平方米)。

項目建設還要實現企業組織的共贏。紅海灣規劃用好專項債、地方債,強化項目統籌安排和債券資金投向,形成微利項目14個,同時積極招商引資,為文旅投資注入新動能。

比如,在田墘街道引進深圳文交所,規劃建設鄭祖禧農文旅融合示範項目,總投資1.65億元,打造非遺街區、特色民宿、紅色研學等業態;在東洲街道落地和潤旅遊區項目,總投資7.62億元,打造集高端民宿、房車基地、休閒登島等業態,實現全區文旅項目出新出彩。

——「美麗經濟+富民興村」模式,實現「美景經濟化」。依託中鐵(廣州)投資有限公司助力,紅海灣經濟開發區突出做好「點上出品、線上出彩、面上出新」三篇文章。

龜齡島

「海上游」變「跳島游」

「海島+生態+體驗」激活「藍色引擎」

從碧波蕩漾的航程到繁星點點的露營,從漁舟唱晚的體驗到浪花與自然的交響,汕尾「跳島游」不僅是一場「藍色狂歡」,更是一次對海洋文明的深情對話,以「海島+生態+體驗」的創新模式,為濱海旅遊注入了全新活力。

2.39萬平方公里的海洋面積、455.2公里的海岸線、881個島嶼,成就了汕尾「百島十灘九灣」的美稱。而瞄準龜齡島的發展戰略定位,也將以點帶面串聯起周邊島嶼資源,讓汕尾離「千島之城」更進一步。

為了抓好這顆「藍寶石」,汕尾不斷豐富島嶼遊玩體驗和推進基礎配套設施,讓市民遊客實現「看海、出海、玩海」的美好願景。

以點帶面是「跳島游」發展的關鍵一招,而「海島+生態+體驗」的模式也成了典型。汕尾將以龜齡島開發模式為模板,持續推進芒嶼島、江牡島、嶼仔島、萊嶼島、遮浪岩等海島的開發,充分結合每個海島的自身特點和優勢,打造「一島一亮點」,讓遊客可以在不同的海島之間穿梭,領略不同的海島風情,體驗不同的旅遊項目,從而全面提升遊客的旅遊體驗感。

汕尾,因海而生,向海而興。這座濱海之城,正以農文旅交融共舞的姿態,全面開拓文旅事業發展的「新藍海」,着力打造全國濱海休閒旅遊最佳目的地。(記者 余麗齡 通訊員 陳仕凱 唐陸)

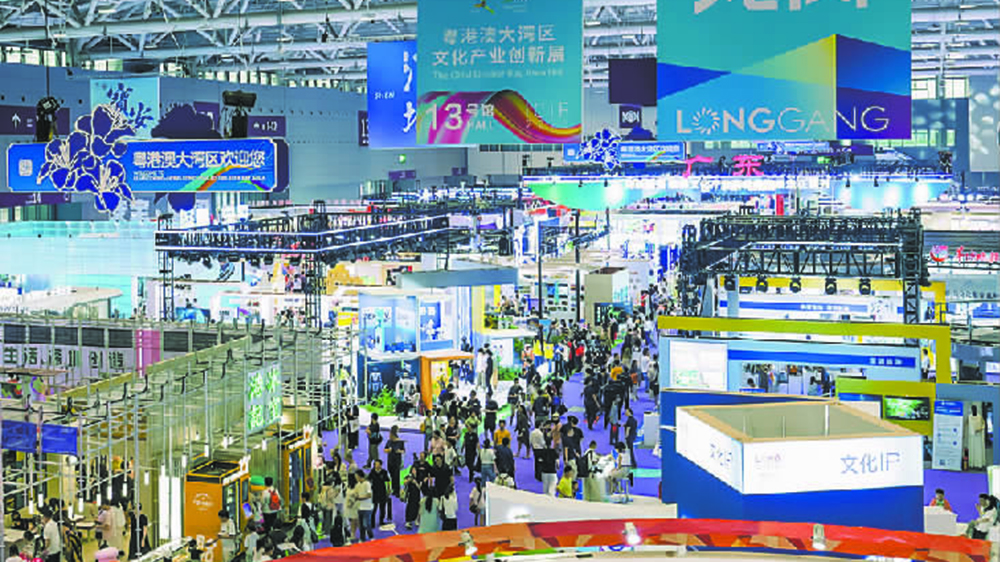

頂圖:長沙灣服務區